- NABU Senftenberg

- Naturlehrpfad

- Der Schlosspark Senftenberg

- (1) Eschen-Ahorn

- (2) Spitz-Ahorn

- (3) Berg-Ahorn

- (4) Gewöhnliche Rosskastanie

- (5) Fleischrote Rosskastanie

- (6) Schwarz-Erle

- (7) Gemeine Birke

- (8) Hainbuche

- (9) Eingriffeliger Weißdorn

- (10) Rotbuche

- (11) Geweihbaum

- (12) Europäische Lärche

- (13) Persisches Eisenholz

- (14) Zirbelkiefer

- (15) Pyramidenpappel

- (16) Vogelkirsche

- (17) Scharlach-Eiche

- (18) Stiel-Eiche

- (19) Rot-Eiche

- (20) Robinie

- (21) Echte Sumpfzypresse

- (22) Winterlinde

- (23) Sommerlinde

- (24) Krim-Linde

- (25) Berg-Ulme

- (26) Feld-Ulme

- Umweltbildungszentrum Senftenberg

- Wir über uns

- Termine

- Mitgliederversammlung 29.03.2025

- Artenschutz

- Vorstand

- Spenden & Helfen

- Kontakt

- Ortsgruppe Lauchhammer

Bäume im Schlosspark:

(10) Zirbelkiefer

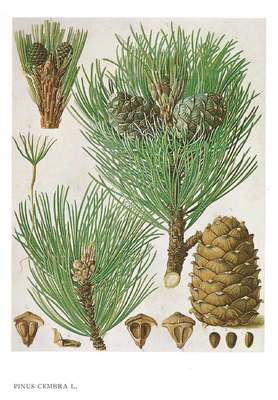

Botanischer Name: Pinus cembra L.

Synonyme: Arbe, Arve, Zirbe, Zirbel, Zirm

Größe: bis 25 m, Stammdurchmesser (in Brusthöhe) bis 1,70 m

Alter: bis 1000 Jahre

Zirbelkiefer Pinus cembra. Links: Details (Quelle: Eulenblick), Mitte: Zirbelkiefer im Sommer

(Foto: Tigerente), rechts: Zirbelkiefer im Winter (Foto: anonym, Quelle: beide Wikipedia)

Die Rinde der Zirbelkiefer ist zunächst relativ glatt und glänzend graubraun. Später bildet sich

durch tiefe Längsrisse die für Kiefern typische graubraune Borke; die in den Rissen sichtbare innere Rinde ist rötlich braun.

Die Blätter der Zirbelkiefer sind 5 – 11 cm lange und rund 1 mm dicke dreikantige spitze Nadeln. Aus den unauffälligen Nadelscheiden an den Kurztrieben wachsen stets 5 Nadeln (bei der Gewöhnlichen Kiefer sind es nur 2). Sie bleiben bis zu 12 Jahre am Baum, und fallen dann alle zusammen mit der Nadelscheide ab.

Links: männliche Blüten, Mitte: weibliche Blüten (Fotos: Meneerke Bloem), rechts: Zapfen (Foto: Tigerente, Quelle für alle: Wikipedia)

Zirbelkiefern blühen je nach Standort zwischen Mai und Anfang Juli ab einem Alter von etwa 40 Jahren, im dichten Bestand noch später. Die männlichen Blüten findet man an der Basis der jüngsten Langtriebe; sie sind gelblich bis violett. Je 1 oder mehrere weibliche Blütenzapfen stehen an den Spitzen der Langtriebe, meist im oberen Kronendrittel; sie sind rosa bis violett gefärbt.

Die befruchteten weiblichen Blüten sind zunächst blau-grün bis violett. Sie reifen bis zum Herbst des Folgejahres zu hellbraunen eiförmigen 3,5 - 6 cm dicken und 5 - 9 cm langen hölzernen Zapfen heran. Erst im Frühjahr des dritten Jahres fallen sie als Ganzes zusammen mit den ca. 90 reifen 9 – 14 mm langen rotbraunen Samen herunter und lösen sich erst am Boden langsam auf. 4 – 5 Samen wiegen 1 Gramm. Die Samen besitzen nur noch rudimentäre Flügel und werden von Tieren verbreitet. Der wichtigste Verbreiter ist der Tannenhäher, der mindestens 20 % seiner für den Winter vergrabenen Zirbelsamen nicht mehr wieder findet. Die Samen werden Zirbelnüsse genannt und auch für die menschliche Ernährung genutzt.

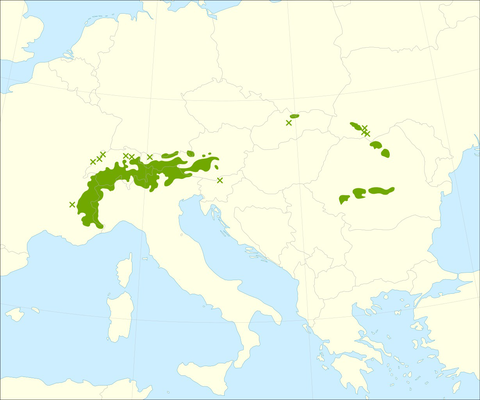

Vorkommen: Die Zirbelkiefer ist ein Baum der montanen bis alpinen Höhenstufen und wächst in Höhen von etwa 1300 bis 2850 m. Natürliche Bestände der Zirbelkiefer findet man in den Alpen und isoliert in der Hohen Tatra und in den Süd- und Ostkarpaten. Die Zirbelkiefer gilt als frosthärtester Baum der Alpenregion uud verträgt problemlos Wintertemperaturen bis

– 45 °C. Deshalb bilden ihre Bestände meist auch die letzten Vorposten an der alpinen Baumgrenze. Auch der älteste Baum des Bundeslandes Tirol ist eine über 700 Jahre alte Zirbelkiefer, die bereits 1926 als Naturdenkmal unter Schutz gestellt wurde. Außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes findet man Zirbelkiefern auch als Zierbaum in Parks und Botanischen Gärten bis ins Flachland.

Natürliche Vorkommen der Zirbelkiefer Pinus cembra. (Grafik: G. Caudullo, Quelle: Wikipedia)

Das Holz der Zirbelkiefer wird schon seit langem als Bauholz verwendet und liefert von der

Dachschindel über Wände bis zur Diele komplette Almhütten und auch gleich noch das Material für Schränke, Betten und Truhen für deren Ausstattung. Da es sich gut bearbeiten lässt, ist es auch bei Holzkünstlern sehr beliebt zum Schnitzen und Drechseln. Ein geschätzter Nebeneffekt ist, dass Zirbelholz aufgrund seines hohen Gehalts an ätherischen Ölen lange Zeit einen angenehmen Duft verströmt. Deshalb werden selbst seine Hobelspäne noch sinnvoll zum Füllen von Arven- oder Zirben-Kissen für Wellness-Anwendungen verwendet. Allerdings ist das Angebot an Zirbenholz deutlich geringer als die Nachfrage, weil sich die Zirbelkiefer kaum als Forstbaum eignet. Sie wächst nur sehr langsam und leidet in jungen Jahren stark unter dem Verbiss durch Wild, so dass ein erheblicher Anteil der gepflanzten Arven schon lange vor der Holzernte komplett ausfällt.

Neben dem Holz haben auch weitere Produkte der Zirbelkiefer eine wirtschaftliche Bedeutung. Die Samen sind nicht nur schmackhaft (etwa wie Walnüsse), sondern auch sehr nahrhaft; sie enthalten u. a. 70 % Fette und 20 % Eiweiße. Eine regionale Spezialität ist der Zirbengeist (Zirbeler). Dazu werden 3 – 4 Zapfen in 1 Liter klaren Schnaps eingelegt, bis sich die Flüssigkeit rötlich dunkelbraun verfärbt hat. Das Produkt wird als Heil- oder Genussmittel konsumiert. Aus dem Zirbenharz gewinnt man ein klares Immersionsöl für die Lichtmikroskopie, das durch seinen hohen Brechungsindex besonders bei starker Vergrößerung Helligkeit und Schärfe der Bilder verbessert. Aus dem Holz lassen sich ätherische Öle extrahieren, die wegen ihres angenehmen Geruchs als Raumluftverbesserer eingesetzt werden.

Zirbelkiefer-Produkte. Links: Holzbrett mit typischer Maserung (Foto: Achim Raschka), Mitte:

aus Zirbenholz geschnitztes Relief für Weihnachtskrippe (Foto: Wolfgang Moroder), rechts: Samen der Zirbe mit 1-€-Münze zum Größenvergleich (Foto: F. Ceragioli, Quelle für alle: Wikipedia)

Natürlich gewachsene Zirbelkiefernbestände erfüllen eine sehr wichtige Funktion als Schutzwald. Sie verhindern vor allem in steilen Hochlagen ihrer Heimatgebirge die Bodenerosion und schützen talwärts gelegene Dörfer, Straßen und Bahngleise vor der zerstörerischen Gewalt von Steinschlag, Erdrutschen, Schneelawinen und Schlammlawinen (Muren).

Eine Verwechslungsgefahr besteht bei oberflächlicher Betrachtung mit anderen bei uns

vorkommenden Kiefernarten wie der Wald-, Schwarz- und Dreh-Kiefer. Bei diesen 3 Arten

wachsen jedoch nur jeweils 2 Nadeln zusammen in einer Nadelscheide, und die sind im Querschnitt halbrund (wie ein „D“), während bei der Zirbelkiefer stets 5 dreikantige Nadeln zusammen wachsen. Bei der gewöhnlichen Waldkiefer Pinus sylvestris gibt es dazu noch einen Farbunterschied zwischen unterem (graubraun) und oberem (orange-rötlich und grauweiß) Stamm. Außerdem sind die Nadeln der Drehkiefer Pinus contorta 1 – 2 mal um ihre Längsachse verdreht, und die Nadeln der Schwarzkiefer Pinus nigra sind mit je nach Sorte 4 – 24 cm meist viel länger.