- NABU Senftenberg

- Naturlehrpfad

- Der Schlosspark Senftenberg

- (1) Eschen-Ahorn

- (2) Spitz-Ahorn

- (3) Berg-Ahorn

- (4) Gewöhnliche Rosskastanie

- (5) Fleischrote Rosskastanie

- (6) Schwarz-Erle

- (7) Gemeine Birke

- (8) Hainbuche

- (9) Eingriffeliger Weißdorn

- (10) Rotbuche

- (11) Geweihbaum

- (12) Europäische Lärche

- (13) Persisches Eisenholz

- (14) Zirbelkiefer

- (15) Pyramidenpappel

- (16) Vogelkirsche

- (17) Scharlach-Eiche

- (18) Stiel-Eiche

- (19) Rot-Eiche

- (20) Robinie

- (21) Echte Sumpfzypresse

- (22) Winterlinde

- (23) Sommerlinde

- (24) Krim-Linde

- (25) Berg-Ulme

- (26) Feld-Ulme

- Umweltbildungszentrum Senftenberg

- Wir über uns

- Termine

- Mitgliederversammlung 29.03.2025

- Artenschutz

- Vorstand

- Spenden & Helfen

- Kontakt

- Ortsgruppe Lauchhammer

Bäume im Schlosspark:

(15) Robinie

Botanischer Name: Robinia pseudoacacia L.

Synonyme: Gewöhnliche Robinie, Gemeine Robinie, Weiße Robinie, Scheinakazie

Falsche Akazie, Gemeiner Schotendorn, Silberregen

Größe: einzeln 12 – 20 m hoch, im Bestand 20 – 30 m; Stammdurchmesser bis über 1 m

Alter: maximal 100 bis (selten) 200 Jahre

Robinie Robinia pseudoacacia. Links: Anatomische Details (Quelle: Österreichisches Bundesamt und Forschungszentrum für Wald: Baumartenatlas), Mitte: Blütenstand (Foto: Pollinator, Quelle: Wikipedia), rechts: ca. 100-jährige Robinie mit typischer Borke (Foto: anonym, Quelle: Schweriner Volkszeitung SVZ.online)

Die Rinde an den jüngsten Zweigen ist grün wie die Blätter, wird aber schnell braun und glatt. Am Stamm der Robinie entwickelt sich bald eine dicke, raue und oft tief längsrissige graubraune Borke mit zahlreichen unregelmäßigen Längswülsten (siehe Foto oben rechts).

Die Blätter der Robinie sind etwa 15 – 30 cm lang und unpaarig gefiedert. An einem langen dünnen Stiel (Rhachis) sitzen 9 – 23 ovale 2 – 5 cm lange kurz gestielte grüne Einzelblättchen. Der Blattrand ist glatt. Besonders bei jungen Robinien sitzen an der Basis der langen gemeinsamen Stiele zwei kräftige und scharfe bis zu 3 cm lange rotbraune Dornen. Im Herbst färben sich durch Recycling des wertvollen Chlorophylls die Blätter der Robinie gelb und fallen dann einzeln ab. Der lange Blattstiel fällt meist erst kahl zu Boden, wenn alle Blättchen schon abgefallen sind.

Die Robinie entfaltet ihre stark duftenden Blüten in 10 – 25 cm langen hängenden Trauben im Mai bis Juni. Die Schmetterlingsblüten sind meist rein weiß, bei manchen Bäumen auch leicht gelblich oder zart rosa getönt. Sie werden von Bienen und anderen Insekten bestäubt und belohnen diese mit reichlich Nektar. Die Honigbiene produziert daraus einen hochwertigen klaren goldgelben Honig, der lange flüssig bleibt und von den Imkern oft botanisch unkorrekt als „Akazien-Honig“ vermarktet wird. Nach der Bestäubung fallen die weißen Blütenblätter in so großer Zahl zu Boden, dass es unter der Robinie fast wie nach einem Schneefall aussieht. Aus den befruchteten Blüten reifen rund 5 – 12 cm lange und 10 – 15 mm breite dunkelbraune stark abgeflachte Hülsen. In flachen auch von außen erkennbaren Ausbuchtungen liegen 4 – 14 abgeflachte hartschalige braune 4 – 7 mm lange Samen. Sie sind bereits im September ausgereift, aber die trockenen Hülsen bleiben oft bis zum nächsten Frühjahr am Baum, wobei sich die beiden Hälften allmählich öffnen.

Meist bleiben die Samen aber an jeweils einer Schalenhälfte haften und werden irgendwann

zusammen vom Wind verweht, wodurch sich die Robinie erfolgreich ausbreiten kann.

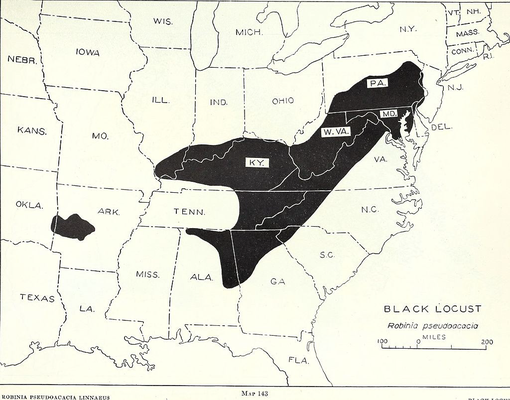

Vorkommen: Die natürliche Heimat der Robinie liegt im östlichen Nordamerika vor allem im

Raum der Appalachen. Sie wurde allerdings bereits vor über 400 Jahren zunächst als Zier- und Parkbaum in Europa eingeführt und ist heute als Neophyt auch in weiten Teilen Ost- und

Westasiens, in Nordafrika und in anderen Regionen Nordamerikas weit verbreitet. Inzwischen hat sie auch Bedeutung als Forstbaum (siehe unten) und gilt in manchen europäischen Ländern als invasiv. Die ersten europäischen Robinien wurden bereits 1601 von Jean Robin, dem Botaniker und Pharmazeuten der damaligen französischen Könige, aus Virginia importiert und in Paris gepflanzt. Nach ihm wurde von Carl von Linné auch die ganze Gattung benannt.

Links: Natürliche Verbreitung der Robinie in den USA (Quelle: Karte 143 aus Edward Norfolk

Munns „The distribution of important forest trees of the United States“ 1938), rechts: reife Hülsen (Foto: Bogdan, Quelle: Wikipedia).

Die Robinie hat bei uns längst auch wirtschaftliche Bedeutung erlangt. Ihr Holz ist sehr hart, aber gleichzeitig zäh und elastisch, lässt sich gut bearbeiten und ist noch dauerhafter und widerstandsfähiger als Eichenholz. Damit ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten zur Nutzung. Es wird vielseitig verwendet als Bauholz, im Schiffbau, für Eisenbahnschwellen, Grubenholz und Pfähle (z. B. für Stützpfähle in der Land- und Forstwirtschaft). Im Innenausbau nutzt man es für Parkett, Treppen und Möbel. Da es auch ohne chemische Konservierungsmittel lange haltbar ist, werden aus Robinienholz oft Spielgeräte auf Kinderspielplätzen, Gartenmöbel und Sportbogen hergestellt.

Die Robinie wird aber nicht nur als Holzlieferant genutzt. Da sie sehr schnellwüchsig, robust und anspruchslos ist, wird die Robinie seit langem als Pioniergehölz zur Befestigung und

Urbarmachung von wenig verfestigtem und extrem nährstoffarmem Boden genutzt und ist somit bestens für die zahlreichen ehemaligen Tagebauflächen unserer Region geeignet. Auch an Bahndämmen und auf Schutthalden findet man sie oft. Gegenüber den anspruchslosen heimischen Pioniergehölzen wie Kiefer, Birke und Pappel hat die Robinie noch einen weiteren großen Vorteil. Ihre Wurzel lebt mit Knöllchenbakterien in Symbiose, die den für Pflanzen nicht nutzbaren Stickstoff der Luft (N2) in verwertbare stickstoffhaltige Ionen (z. B. NO2-,

NO3- oder NH4+) umwandeln und damit die Bodenfruchtbarkeit auch für andere Pflanzen spürbar verbessern. Auf die Nutzung der Robinie als ergiebige Bienenweide wurde bereits oben hingewiesen. Auch als Park und Alleebaum oder einfach als urbaner Schattenspender eignet sich die Robinie sehr gut, denn sie verträgt auch Staub, Ruß, Rauch und Trockenheit. In der Nähe sensibler Offenlandbiotope wie z. B. Magerrasen sollten allerdings keine Robinien gepflanzt werden, um eine invasive Verbuschung zu vermeiden. Im Gegensatz zu allen übrigen Pflanzenteilen sind die nektarreichen Blüten der Robinie völlig ungiftig und werden kulinarisch z. B. zu Marmelade oder Sirup verarbeitet oder in Tees, Süßgetränken oder als Backzutat verwendet.

Verwechslungsgefahr: Durch ihre markanten Blätter, Blüten, Dornen und Borke ist die Robinie mit keinem bei uns heimischen Baum oder hier gepflanzten Ziergehölz zu verwechseln.

Links: Robinienblüte im Frühling (22. Mai 2012), rechts: im Herbst fließt das Chlorophyll durch

die Blattadern zurück und hinterlässt gelbe Fiederblättchen, die kurz darauf abfallen

(16. September 2012; beide Fotos: Uwe Kunick)